水质监测指南:揭秘正常范围内的清澈之源

在日常生活中,水是我们不可或缺的资源之一。然而,由于工业污染、农业排放以及城市化进程等因素,水体中的污染物越来越多,这直接影响到人体健康和生态环境。因此,对于如何判断一口水是否属于“正常范围”成为了一项重要的科学问题。

首先,我们需要了解什么是“正常范围”。根据国家标准和国际公认的水质监测指标,一口合格饮用水应当满足以下条件:pH值在6.5至8.5之间,悬浮物不超过0.1毫升/升,细菌总数每毫升不得超过500个,大肠杆菌每100毫升不得有3个以上。此外,还包括对重金属、农药残留、微生物及化学参数等多种要素进行检测,以确保饮用水安全。

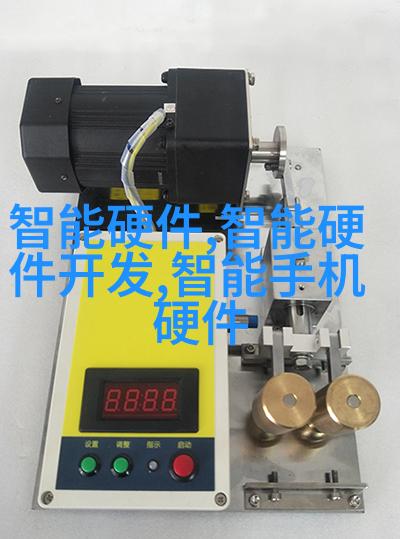

其次,在实际操作中,我们需要掌握一系列专业工具和方法,如取样器、滤纸、高效液相色谱仪(HPLC)、原子吸收光谱仪(AAS)等。这些设备能够帮助我们准确地测量出不同类型污染物的含量,从而评估出该区域所采集到的河流湖泊是否符合标准要求。

再者,不同的地理位置可能会导致不同的自然环境特征,从而影响到地下或表面的自来水质量。在山区地区,由于岩石成分不同,上游地区可能存在较高浓度的地面矿物元素,而平原地区则更易受到农业废弃物排放影响,因此,对应地还需调整监测项目以适应当地具体情况。

此外,不断变化的人类活动也会引起饮用水质量变化,如过度抽取地下水可能导致井干;城市扩张带来的建筑工事废料堆肥,也会渗透入土壤层,最终进入地下供给系统。而气候变化与极端天气事件增加了对传统供给系统稳定性的挑战,使得保持良好状态变得更加困难。

最后,要实现有效管理并保障居民使用安全可靠的饮用水资源,是政府、企业以及普通市民共同责任的一部分。这包括加强法律法规执行力度,加大环保投入力度,以及推广节约型生产模式减少对自然资源的依赖,同时也鼓励个人参与社区清洁行动,如垃圾分类回收,有助于保护环境并提高整体生活品质。

综上所述,“正常范围”的概念不仅关系到单一测试结果,更涉及一个复杂网络,其中包括但不限于技术手段、政策制定以及社会参与。只有不断探索和完善这套体系,我们才能真正保证人们享受到纯净无暇且健康安全的人类福祉——那就是美好的生活之泉。